私たちは、毎日朝から晩まで水まわりのお世話になっています。

ちょっとした知識があったら、水まわりをより快適に使えたりトラブルの発生を防ぐことができるかもしれません。

意外と知られていない水まわりのなぜ?どうして?その原因と対処法についてご紹介します。

浴室内のカビ

カビの胞子は、空気中のどこでも漂っていて、繁殖する条件が整ったところに胞子が着くと、菌糸を網の目のように伸ばし、どんどん成長していきます。 カビが繁殖するには次の四つの条件が必要になります。

(1)栄養源 好物は生き物からつくられたもので、木材、天然せんい、皮革類などです。 また、接着剤も好物で接着剤を使ったところにカビありと言っても過言ではありません。 浴室では、あかや石けんカスもカビの成長を助けています。

(2)湿度 生物にとって水は命綱。カビも湿気がなくては生きられませんし、ジメジメしたところほど生き生きとしています。

(3)温度 カビは普通5℃から45℃の間で繁殖し、20℃を超えると急に元気が良くなり、28℃でいちばん増えると言われます。

(4)空気 カビは酸素のないところでは生育できません。特によどんだ空気を好むようです。

浴室は、この4つの条件が完璧に整った、

カビにとっては絶好の場所というわけです。

ですから浴室をカビから守るには、

この4つの条件を出来る限り断つしかないのです。

まず、栄養源を断つためには、いつも清潔にし、

ときには漂白剤を利用するのも効果的です。 湿度を下げたり、

空気のよどみを無くすために、入浴後は換気扇を回し、

晴れた日には窓やドアを開け、風を通します。

浴室内の小物類(ふろふた、洗面器等)は、よく洗ってから陰干しします。

※寒冷地での換気扇のご使用及び窓の開放は

水栓金具の凍結破損にご注意ください!

浴槽のお湯が青く見える

浴槽にためた水が青く見える原因は二通りあります。

ひとつは水が青いのではなく水と光によっておきる演色という現象です。

もうひとつは、給湯配管などに使用している銅からの銅イオンが溶け出して、水そのものが青くなる現象です。

ひとつは水が青いのではなく水と光によっておきる演色という現象です。

もうひとつは、給湯配管などに使用している銅からの銅イオンが溶け出して、水そのものが青くなる現象です。

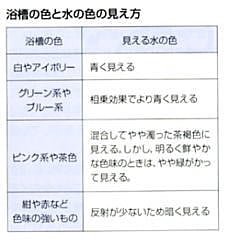

浴槽の色と水の色の見え方

(1)水と光の演色

水は本来無色透明ですが、水色という言葉で表わされているように、そのイメージは青です。

水は本来無色透明ですが、水色という言葉で表わされているように、そのイメージは青です。

これは水が太陽光の中で青系統の光のみを通過させ他の色の光は吸収してしまうからです。

水を通過した青系統の光は浴槽の底で反射して水面に戻ってくるため水が青く見えるのです。

ただ、浴槽の色によっては必ずしも青く見えない場合があります。

浴槽の色を決めるときは、お湯を張ったとき水がどのように見えるかを知っておくことも大切です。

(2)銅イオンの溶出

給湯機の熱交換器が銅製であったり、給湯配管に銅が使用されていると、

給湯機の熱交換器が銅製であったり、給湯配管に銅が使用されていると、

まれに水そのものが青くなることがあります。

これは、わずかに溶けた銅イオンが、石けんや垢に含まれる脂肪酸などと反応し、青色の不溶性銅石けんを生成するためなのです。

一般的にこの現象が起こるのは銅管の内面が新しい一時期で使用しているうちに酸化被膜ができて発生しなくなります。

長期間続くようであれば、

これは、わずかに溶けた銅イオンが、石けんや垢に含まれる脂肪酸などと反応し、青色の不溶性銅石けんを生成するためなのです。

一般的にこの現象が起こるのは銅管の内面が新しい一時期で使用しているうちに酸化被膜ができて発生しなくなります。

長期間続くようであれば、

他の原因も考えられますので水源の水質等を調べる必要があります。

万一浴槽やタイルなどに付着し青くなってしまった時は、

アンモニア水(10%水溶液)をスポンジに含ませてこすってください。

付着が取れたら食酢で中和させ、そのあと水でよく洗い流してください。